In der ZEIT erschien am 23. Juni 2025 ein wunderbar sachlicher Artikel von Bernd Ulrich zum Iran und unserer „westlichen Wertegemeinschaft“.

https://tinyurl.com/2uz6un5m

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Argumente und Erinnerungen.

Kurze Geschichte des Iran seit 1945

1945 vereinbarten der Herrscher von Saudi-Arabien und der damalige US-amerikanische Präsident Roosevelt ein Geschäft. Der Lügenbaron von heute, Donald #Trump, würde es einen Deal nennen.

Es ging um Öl und der sehr arme Wüstenstaat wurde über Nacht sehr reich. Davon profitierte die Oberschicht und führte fortan ein ganz und gar nicht islamisches Leben. Dem „Volk“ fiel das auf und der Hass auf die Oberschicht gipfelte 1979 in einem Sturm auf Mekka. (Zur Information: Mekka liegt in Saudi-Arabien.)

Aber zurück an den Anfang der Iran-Geschichte.

1953 wählte das persische Volk Mossadegh zum Präsidenten. Demokratisch und ganz im Sinn der „westlichen Wertegemeinschaft“. Also nicht ganz. Denn dieser Präsident wollte die Ölfelder dem persischen Volk zurückgeben, die westlichen Nationen also enteignen!

So war das mit der „westlichen Wertegemeinschaft“ nicht gemeint. Die #USA und #Großbritannien nannten das Projekt zum Sturz der persischen Regierung „Ajax“. (Der griechische Held wurde gegen Ende des Krieges um Troja wahnsinnig.)

Die „westliche Wertegemeinschaft“ setzte Schah Mohammad Reza Pahlavi als einen Nachfolger ein. Der verkaufte das persische Öl günstig an den Westen, bloß das „Volk“ mochte ihn nicht. Er war zu wenig religiös und zu sehr westlich orientiert. Außerdem hatte er eine Geheimpolizei namens Savak, die alle Menschen terrorisierte, folterte und ermordete, die gegen den Schah waren. (Sie wurde später wohl Mitglied der Religionspolizei oder des Wächterrats.)

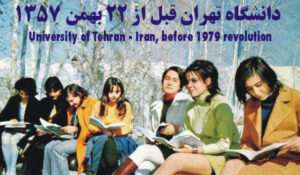

1979 schien es kurze Zeit so, als könnte Persien eine Republik werden. Die Demokraten meinten, dass sich die Islamisten nach dem Umsturz in ihre Gotteshäuser zurückziehen würden. Das war ein Irrtum. Sie waren Lügner und so wurde aus Persien die Islamische Republik Iran. (Iran heißt übrigens Land der Arier, aber das nur so nebenbei.)

Die „westliche Wertegesellschaft“ war entsetzt und die USA hofften, dass Saddam Hussein dem iranischen Führer ein Ende setzen würde.

1980 unterstützten sie ihn bei seinem Krieg gegen den Iran in der Hoffnung, das iranische Regime zu stürzen. Leider wehrten sich die Iraner acht Jahre lang. Eine Million Menschen starben und der Irak war bankrott.

1990 überfiel der Irak das reiche Kuwait. Das war wieder nicht im Sinn der „westlichen Wertegemeinschaft“, die USA marschierten ein und trennten im Namen des „Völkerrechts“ die Feinde. Saddam ließen sie (noch) leben.

2001 geschah das Unmögliche: Im Namen des Islam entführte Flugzeuge zerstörten den Twin Tower. Es war das erste Mal, dass die #USA so etwas Ähnliches wie Krieg im eigenen Land spürten. Die Wut war so groß, dass zwei Jahre später #Großbritannien und die #USA den ehemaligen Verbündeten #Irak überfielen. Dort sollten sich ungeheure Mengen an Massenvernichtungsmitteln befinden, was sich später als Irrtum (neuerdings Fake) herausstellte. Außerdem stammten die Attentäter von 2001 aus #Saudi-Arabien, nicht aus dem #Irak. Der Erfolg des Überfalls im Namen der „westlichen Wertegemeinschaft“: Der #Iran ging gestärkt aus dem Konflikt hervor und konnte weiter seine Bevölkerung tyrannisieren.

2011 – die #USA können aus ihren Fehlern nicht lernen – wurde in Libyen Gaddafi gestürzt. Das Land ist heute geteilt und „ein Umschlagplatz für Terrorismus und Schlepper“, wie Bernd #Ulrich schreibt.

2025 gibt der wunderbare #Trump, der größte Feldherr und Herrscher aller Zeiten, bekannt, dass der #Iran geschlagen ist und keine Atombombe mehr bauen kann. Drei Tage später befürchtet ein Geheimdienst der #USA, dass der #Iran um ein paar Monate in seinen Atombombenplänen zurückgeworfen wurde. Klingt nicht nach einem entscheidenden Sieg. #Trump ist, wie gewohnt, empört. Auf seiner Plattform „Prawda“ (social prawda, auch social truth genannt) bleibt er bei seiner eigenen Wahrheit: „Die Nuklearanlagen sind zerstört.“

Die „westliche Wertegemeinschaft“ trifft sich derweil in den Niederlanden, umgibt den Münchhausen aus den #USA mit einer Schleimspur und hofft, dass er darauf irgendwann ausrutscht.

Die „westlichen Werte“ stelle ich mir irgendwie anders vor.